放射性物質とは外部からの働きかけも無く時間経過で勝手に放射線を出す能力を持つ物質のことであり、この勝手に放射線を出す能力のことを「放射能」と呼びます。

放射性物質、つまり放射能を持つ原子は放射線を出すと別の種類や状態の原子に変わります。

この説明を受けて一部には「あれ? 原子ってもう割り切れない不変の存在じゃなかったっけ?」「そこから放射線が飛び出て原子が変わるってどういうこと?」と不思議に思う方がいらっしゃるかもしれません。

これには現代日本、特にゆとり教育以降の小中学生に対する理科で教わる内容が関わっており、それが放射線に対する誤解やわかりにくさを生み出す土壌になっていると言えます。

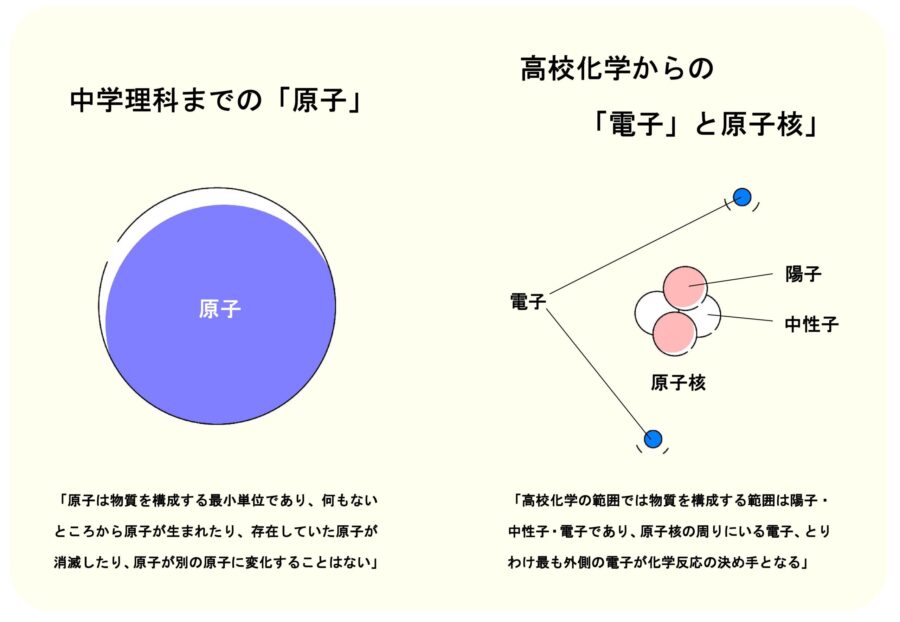

上図は小中学校で教える理科と高校で学ぶ化学における原子の解説をそれぞれ図式化したものです。

ゆとり教育以降の小中学生が学ぶ理科では「全ての物質は分子によって構成されていて、分子をさらに細かくすると原子に分けられる」と教わります。この時の原子の特徴として、

・原子は物質を構成する最小単位で、これ以上分けることが出来ない

・何もないところから原子が生まれたり、存在していた原子が消滅したり、原子が別の原子に変化したりすることはない

・原子は水素や酸素といった種類ごとに決まった質量があって、同じ種類の原子の中に質量の異なるものは存在しない

としてしまっています。

これらの特徴は一般的な物質の構成や化学反応を解説する上で一見尤もらしく感じますが、完全に不十分で間違ったものです。

原子(アトム)を物質の最小単位だとするということは古代ギリシャの4大元素説や古代中国の陰陽五行説と同等レベルの概念であり、もし原子が本当に物質の最小単位だとしたら高校の化学はおろか中学の化学でさえも全く理解できないものになってしまいます。

高等学校の化学基礎の最初に原子の構造を学びます。原子の中心に原子核が存在し、原子核は陽子と中性子によって構成されていて、原子核の周辺に原則として陽子と同じ個数の電子が存在します。陽子は正の電荷、電子は負の電荷を持ち、両者の電荷の大きさ(絶対値)は同じです。そして中性子は電荷を持ちません。また、陽子と中性子の質量はほぼ同じであるのに対し、電子の質量は陽子の1840分の1程度しかありません。原子の種類は原子核の電荷の数(陽子の個数)によって決まっており、その数のことを原子番号と呼んでいます。

高校で教わる基礎化学では分子の構造、つまり原子同士の反応の形としてイオン結合だけでなく共有結合や金属結合などに触れていきますが、原子核の周りにいる電子、とりわけ最も原子核から遠い外側の電子がそれらの化学反応の決め手となることを学び、さらに原子核の電荷や質量を説明するために原子核は陽子と中性子で構成され、陽子の数は原子番号と同じであることも学びます。

このように高校の化学基礎の段階において、物質を構成する最小単位は陽子・中性子・電子でこれ以上割り切れないとされています。化学反応の領域では原子核内の陽子や中性子の結びつきが強固であり、陽子も中性子もこれ以上変化しないものとして取り扱いますが、放射線の発生を説明するためにはこれでも不十分となります。

放射性物質における放射線の発生には「原子核内の陽子と中性子の結びつきに起きる変化」と「陽子と中性子そのものに起きる変化」が関わってきます。放射線についてを最初に学ぶ高校の物理Ⅱの最後の方で、原子核の結びつきが条件次第でバラバラになったり別の原子核とくっついたりしてしまうことを学び、陽子と中性子はさらに細かいクォークという素粒子に分けられて不変でなくなることを学びます。

陽子は正の電荷を持つのに対し中性子は電荷を持たないこと、さらに陽子同士の間には距離の2乗に反比例して無限遠に届く電気の力によって反発しあっていることから、電気の力だけではバラバラになってしまうはずの原子核を繋ぎとめるために、電気とは異なる力が陽子と中性子の間(厳密にはそれらを構成するクォークの間)に働いていまず。この力を「核力」と呼んでいます。核力は概ね10-15m以内の近距離では強い引力を発揮し、それ以上遠くなると急速に弱くなり10-14m以上では無視できるようになるという特徴があります。

原子核の結びつきは基本的に陽子の数(原子番号)が増えれば増えるほどバラバラになろうとし、陽子と中性子の組み合わせが増えればギュッと1点に纏まろうとします。どちらかが大きすぎると原子核の結びつきはたちまち不安定なものになってしまうのです。電気的な反発力と核力のバランス、つまり原子核における陽子の個数と中性子の個数はそのまま原子核の安定度(原子核の変化のしにくさ)に密接な関りを持っており、このバランス関係によって原子核は不変なものと不変でないものに分けられることになります。

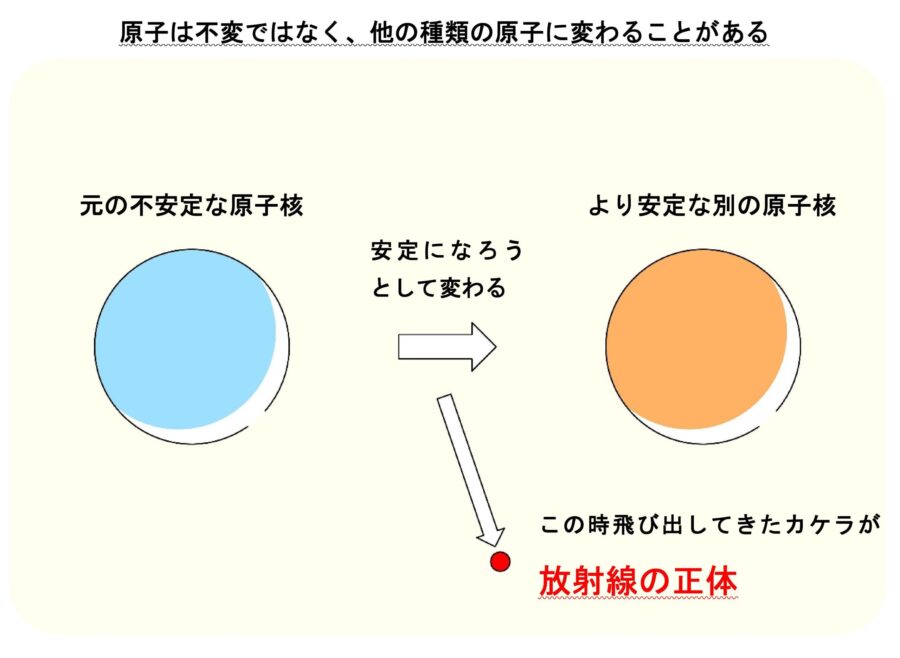

陽子と中性子の数のバランスが良い原子核(安定原子核)はそのままいくら時間経過しても他の原子核に変化しません。ですが陽子が多すぎたり逆に中性子が多すぎたりしてバランスの悪い原子核(不安定原子核)は外部からの働きかけなしに時間経過で他の原子核に変化してしまいます。

不安定原子核が他の原子核に変わろうとする場合、原子核はより安定した原子核に変わろうとして、原子核の一部を切り離したり、陽子が中性子に変わったり、中性子が陽子に変わったりなどして小さな「カケラ」を放出します。このときに放出される「カケラ」こそが放射線の正体であり、不安定原子核は放射線を出すことから放射性原子核、さらに放射性原子核を持つ原子のことを放射性物質や放射性同位元素、放射性同位体、放射性核種、親核種といった言葉で呼び、時間経過で放射線を出しながら別の原子核に変化する現象のことを崩壊や壊変(本ホームページでは崩壊で統一)、崩壊によって生じた原子や物質のことを崩壊生成物や崩壊生成核種、娘核種と呼んでいます。

・原子や原子核は不変なものではなく、安定しているものや不安定なものが存在している。

・不安定な原子核はより安定な原子核になろうとして変化(崩壊)を起こす。

・その時に飛び出してくる小さな「カケラ」こそが放射性物質が出す放射線の正体。