エアコンの普及に伴う気密性の向上とラドンとの関係

戦後の日本において建物に1つの大きな変化がありました。それはクーラー(のちにエアコン)の登場です。クーラーを設置したことにより建物内に空気を流さなくても涼しさが確保できるようになり、それに伴って建物の気密性が少し上昇しました。

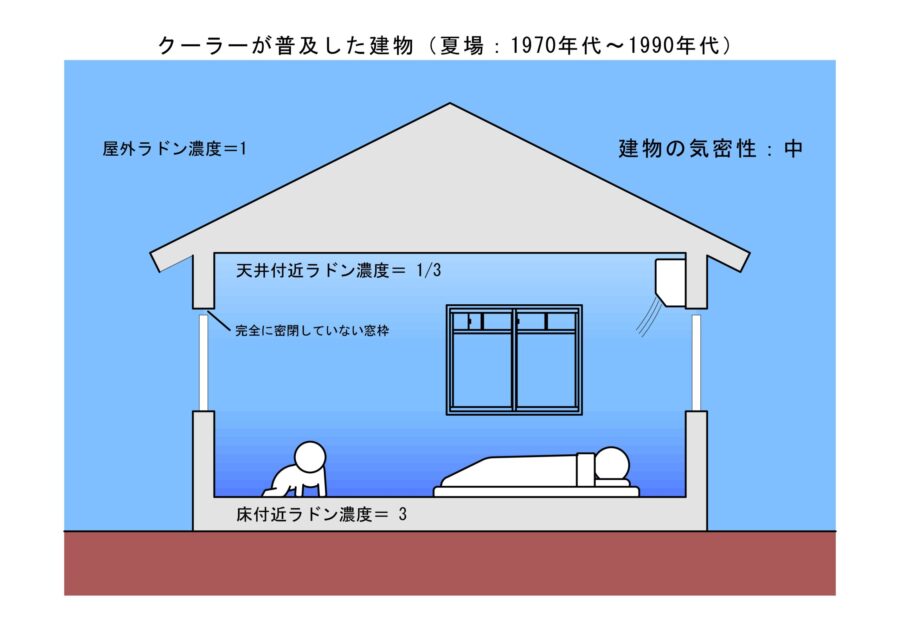

ですが後の時代に比べれば気密性はそこまで高くなく、1970年頃からクーラーが普及し始めた最初期の頃、クーラーは大卒初任給の10倍程度だったため、一家に一台が普通であり、全ての部屋にクーラーがあったわけではありません。

この時代のクーラーの多くはダイニングキッチン(以下DKと略す)に設置されました。DKの隣には和室があるのが一般的で、DKと和室の間は襖など大きく開けられて風通しの良いものが使われました。

DK+和室と廊下など他の空間との間仕切りは隙間の少ない扉が一般的で、DK+和室で気密性の高い一つのブロックとなっていて、家族は夕食ができるまで和室で過ごし、夕食後も和室でテレビを見たりして一家団欒の時間を過ごしました。

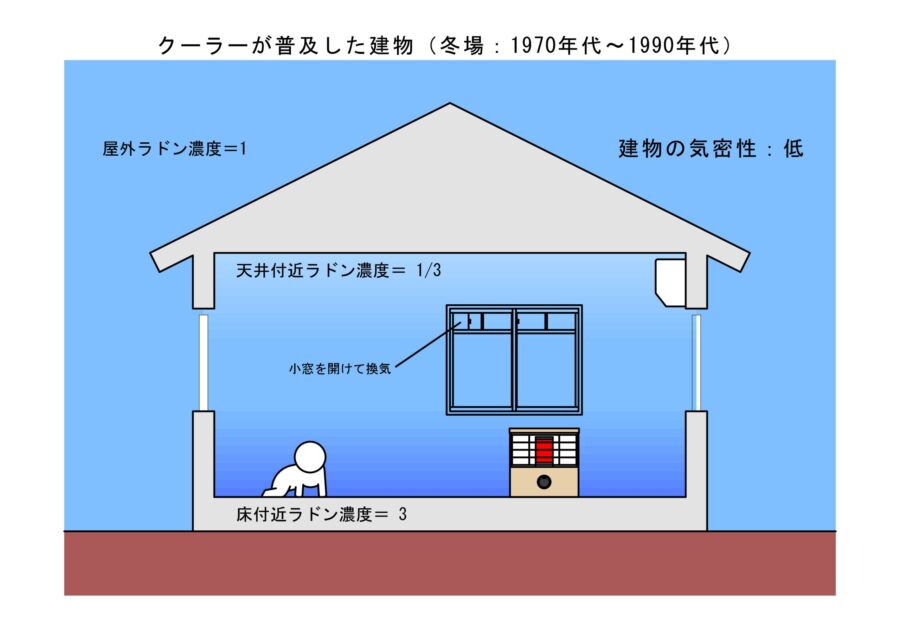

またクーラーはあくまで冷房だけの装置であることから、暖房はガスストーブや灯油ストーブが一般的でした。そのため随時窓を大きく開けて換気することが必要で、またストーブをつけたまま眠っても酸欠事故にならないように、サッシ窓に換気用小窓をつけたりドアに通気口を開けたり完全に密閉しない窓枠を使っていました。

なお、室内でDK+和室以外の場所はクーラー普及以前の建物と同様に夏場に窓を開けることが想定されており、各部屋の気密性は低い場合が大半です。後にリフォームを行って全部屋にエアコンを設置したとしても気密性そのものに特に変化はありません。

このような状況の建物ではクーラー普及以前の建物と比較して気密性が多少上昇していますが、後述の最新の建物よりは高くありません。しかし空気より重いラドンの蓄積が少しずつみられるようになり、弊社の測定結果では床付近のラドン濃度は屋外の3倍程度・天井付近のラドン濃度は屋外の1/3程度となっていました。

WHOは屋内のラドン濃度が外気の4.5倍を超えるようなら換気法改良工事を行うよう助言しています。

ラドン濃度が外界の5倍であるならば、生涯で5%程度の確率で肺がんが発生してしまうでしょう。

建物の気密状況でラドン濃度は大きく変化することを加味しても、似たような状況の建物はラドンに対して注意すべき建物であると言えます。

| 前へ | 戻る | 次へ |

タバコ以外に肺がんの原因がある! ラドン被曝の危険性

タバコ以外に肺がんの原因がある! ラドン被曝の危険性 ラドン対策は国際常識!? ~国際社会におけるラドンへの対応~

ラドン対策は国際常識!? ~国際社会におけるラドンへの対応~ 国内におけるラドン対策の問題点 ~WHOの勧告を無視した日本~

国内におけるラドン対策の問題点 ~WHOの勧告を無視した日本~ 今からできるラドン対策 ~原因が分かれば対策は簡単~

今からできるラドン対策 ~原因が分かれば対策は簡単~