エアコンの普及に伴う気密性の向上とラドンとの関係

| 目次 |

| 1.かつての日本の建物はラドンに対して安全でした |

室内のラドン濃度は部屋の気密性と換気の方法で大きく変化します。特にエアコンが普及して以降、日本国内の建物の気密性は劇的に変化しました。

ここでは代表的な建物の気密状況と、それに伴う室内のラドン濃度の変化と被曝量について解説します。

1.かつての日本の建物はラドンに対して安全でした

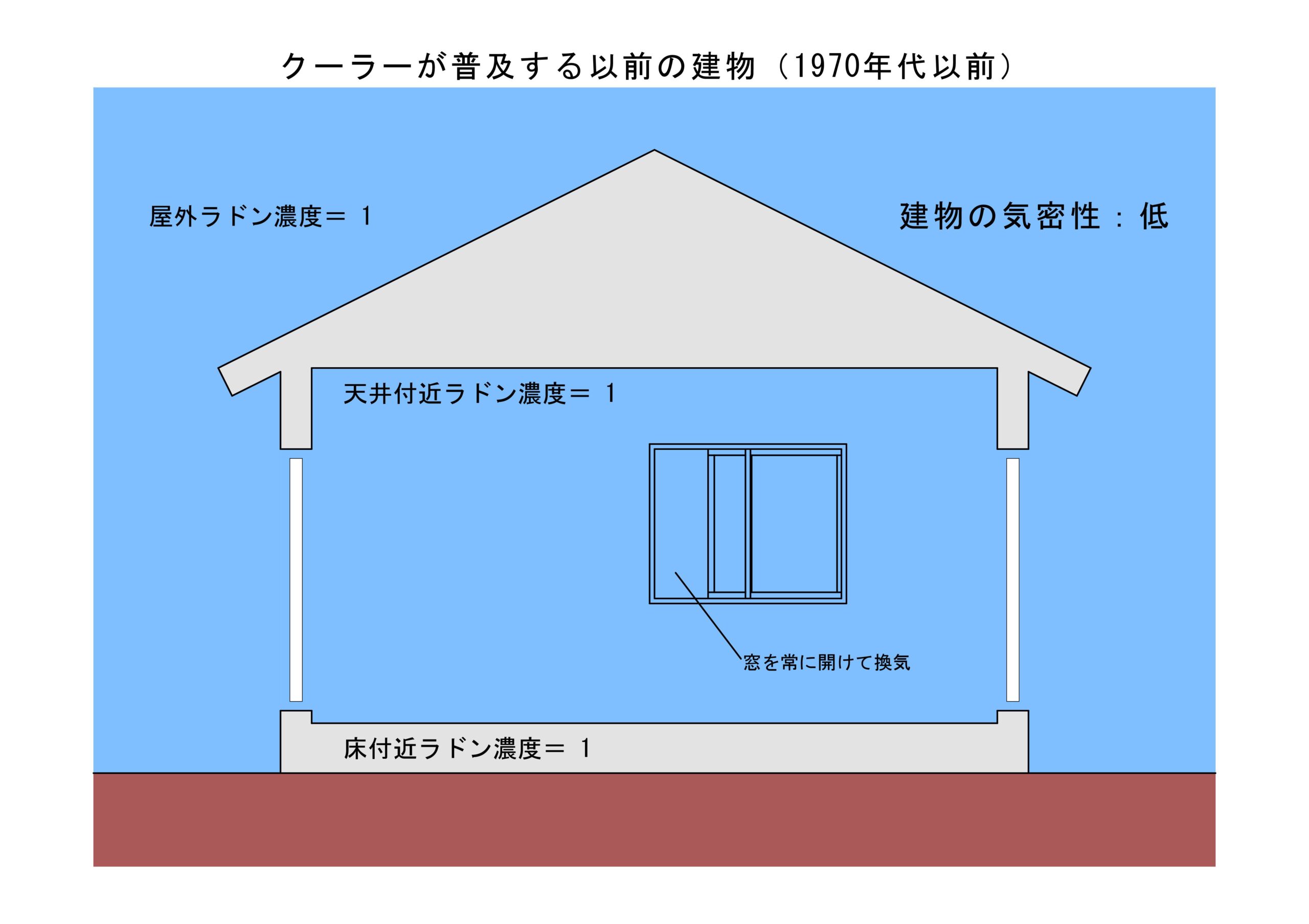

かつての日本の建物は障子や引き戸で区切られただけの柱構造をしていて気密性は高くありませんでした。クーラー(エアコン)が無くとも夏の暑さ対策として建物内を自然に空気が流れるようになっており、大きな窓をほぼ常に開けたまま、簾・よしずなど通気性の高い物を置いて区切った程度で床下や天井裏にも風が入り込んでいました。

このような構造の建物の場合はラドンが特定の場所に溜まることはなく、濃度の上昇もしません。天井付近でも床付近でもどこでも屋外とほぼ同じラドン濃度になることになります。そのためラドンから出るα線による被曝量も屋外と同等であり、生涯にわたってその空気を吸い続けたとしても肺がんの発生確率は1%程度に抑えられます。

かつての日本、特にクーラーが普及する1970年代以前の建物はラドンに対して安全と言えました。

2.クーラーの登場から少しずつ状況が変わってくる

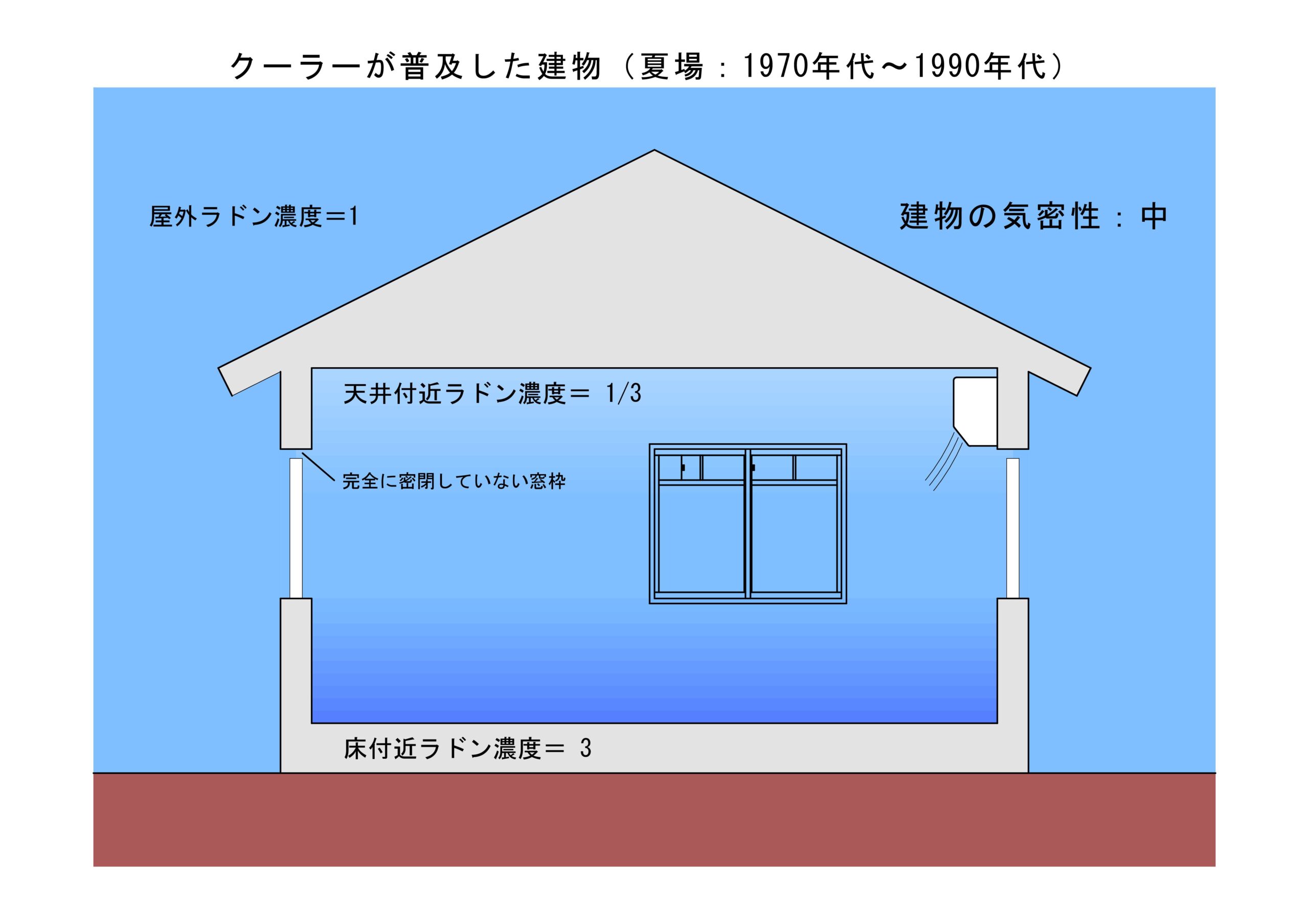

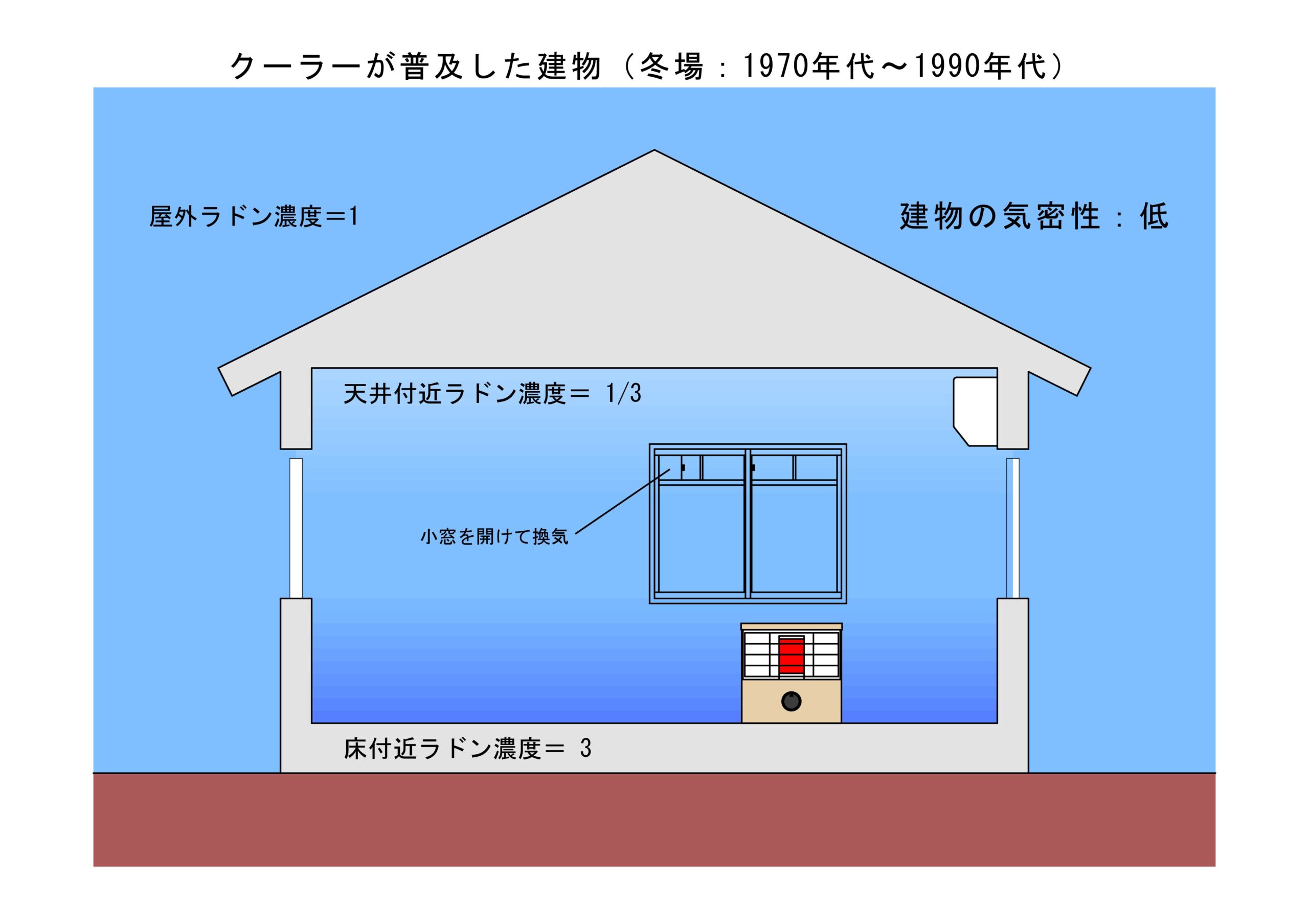

戦後の日本において建物に1つの大きな変化がありました。それはクーラー(のちにエアコン)の登場です。クーラーを設置したことにより建物内に空気を流さなくても涼しさが確保できるようになり、それに伴って建物の気密性が少し上昇しました。

ですが後の時代に比べれば気密性はそこまで高くなく、1970年頃からクーラーが普及し始めた最初期の頃、クーラーは大卒初任給の10倍程度だったため、一家に一台が普通であり、全ての部屋にクーラーがあったわけではありません。

この時代のクーラーの多くはダイニングキッチン(以下DKと略す)に設置されました。DKの隣には和室があるのが一般的で、DKと和室の間は襖など大きく開けられて風通しの良いものが使われました。

DK+和室と廊下など他の空間との間仕切りは隙間の少ない扉が一般的で、DK+和室で気密性の高い一つのブロックとなっていて、家族は夕食ができるまで和室で過ごし、夕食後も和室でテレビを見たりして一家団欒の時間を過ごしました。

またクーラーはあくまで冷房だけの装置であることから、暖房はガスストーブや灯油ストーブが一般的でした。そのため随時窓を大きく開けて換気することが必要で、またストーブをつけたまま眠っても酸欠事故にならないように、サッシ窓に換気用小窓をつけたりドアに通気口を開けたり完全に密閉しない窓枠を使っていました。

なお、室内でDK+和室以外の場所はクーラー普及以前の建物と同様に夏場に窓を開けることが想定されており、各部屋の気密性は低い場合が大半です。後にリフォームを行って全部屋にエアコンを設置したとしても気密性そのものに特に変化はありません。

このような状況の建物ではクーラー普及以前の建物と比較して気密性が多少上昇していますが、後述の最新の建物よりは高くありません。しかし空気より重いラドンの蓄積が少しずつみられるようになり、弊社の測定結果では床付近のラドン濃度は屋外の3倍程度・天井付近のラドン濃度は屋外の1/3程度となっていました。

WHOは屋内のラドン濃度が外気の4.5倍を超えるようなら換気法改良工事を行うよう助言しています。

ラドン濃度が外界の5倍であるならば、生涯で5%程度の確率で肺がんが発生してしまうでしょう。

建物の気密状況でラドン濃度は大きく変化することを加味しても、似たような状況の建物はラドンに対して注意すべき建物であると言えます。

3.エアコンの普及が建物の気密性をさらに高める

時代が進むに従って冷房と暖房の両方の機能を備えたエアコンがエアコンが登場するようになりました。エアコンはストーブと違って火事の心配が無かったため、会社の事務所や工場など1970年代からすでに普及しましたが、1990年頃から個人の住宅でも普及し始めました。

エアコンは室内の酸素を消費しないことから換気量は最小限で良く、冷暖房の効率を高めるため建物の気密性は可能な限り高めました。もはや開くことのないはめ殺しの一枚ガラスの窓や二重ガラスの窓が一般の住宅に現れるようになったのはこの頃からです。

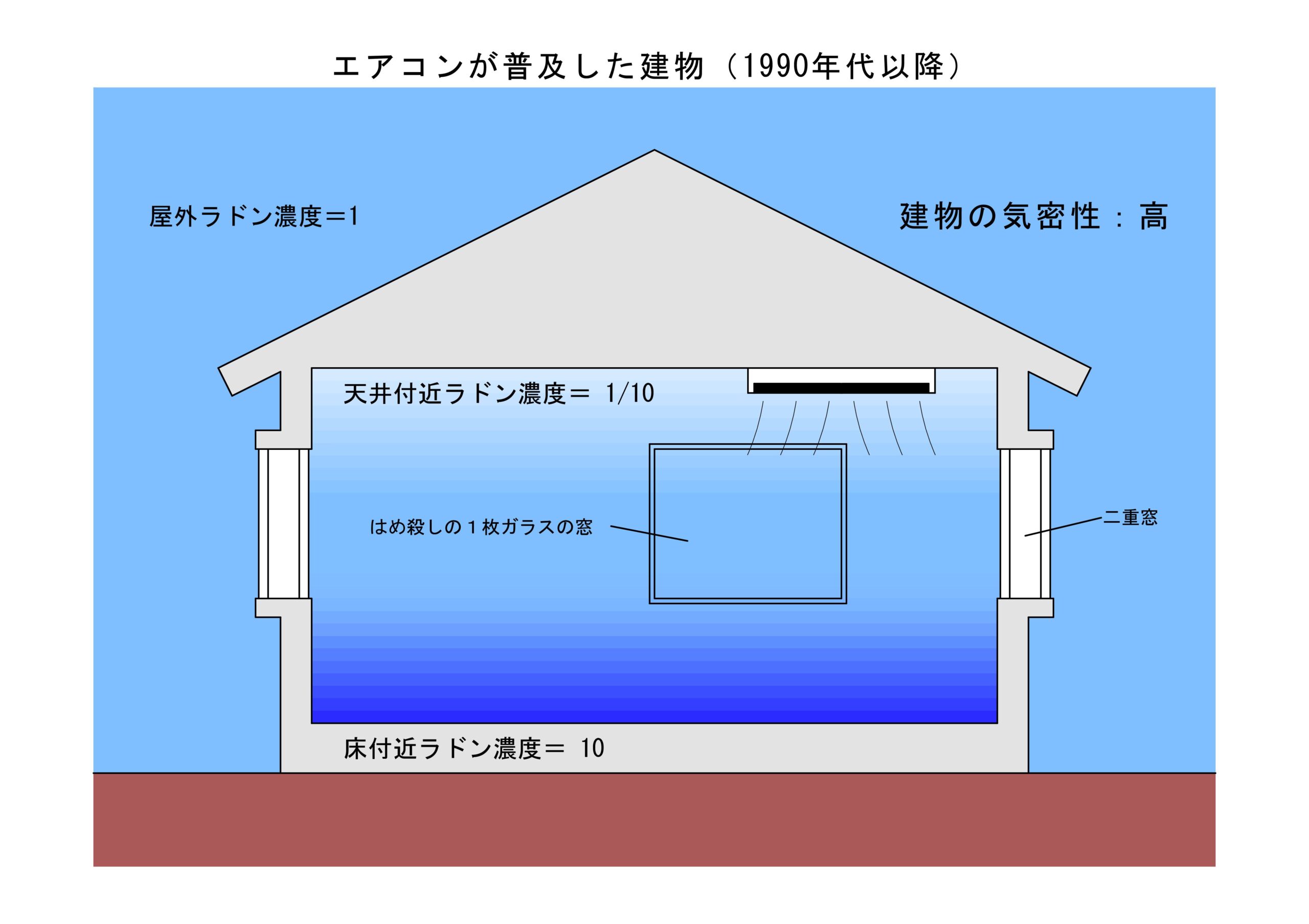

エアコン普及時代の室内では気密性が以前よりもさらに高くになってり、UNSCEARの報告によれば床付近のラドン濃度は屋外の10倍・天井付近のラドン濃度は屋外の1/10となります。ただしこれはエアコンと換気装置を共に止めた時の値であり、後述の天井排気装置の存在は考慮されていません。エアコンを作動させると室内の空気は攪拌されますが、微風モードでは攪拌がわずかとなります。そのため人の動きがほとんどなくなる睡眠時間、特に床で布団を敷いて眠る人にとってラドン濃度が高くなり、α線による被曝も多くなります。

そのためエアコンが普及して以降の気密性の高い建物は、WHOの基準であるが外気の4.5倍を超えるラドン濃度になっている可能性があり、ラドンに対して危険であると言えます。

4.さらに効率の良い空調を求めた結果の落とし穴

上記の解説を受けて「自分の家は換気装置がしっかりしているから大丈夫」と思われる方がいるかもしれません。

確かに2003年7月の建築基準法の改正により、居室を持つ全ての新築住宅にはシックハウス症候群対策として24時間換気システムなどの機械換気設備を設置することが義務付けられました。一応「換気上有効な開口部」が十分確保されている場合、その開口部を活用した自然換気で基準を満たすことが認められるケースがありますが、基本的にシックハウス症候群対策として自然換気は不十分とされ、今ではほぼ100%の新築住宅には機械換気設備が普及しています。

ですが、ここに大きな落とし穴がありました。

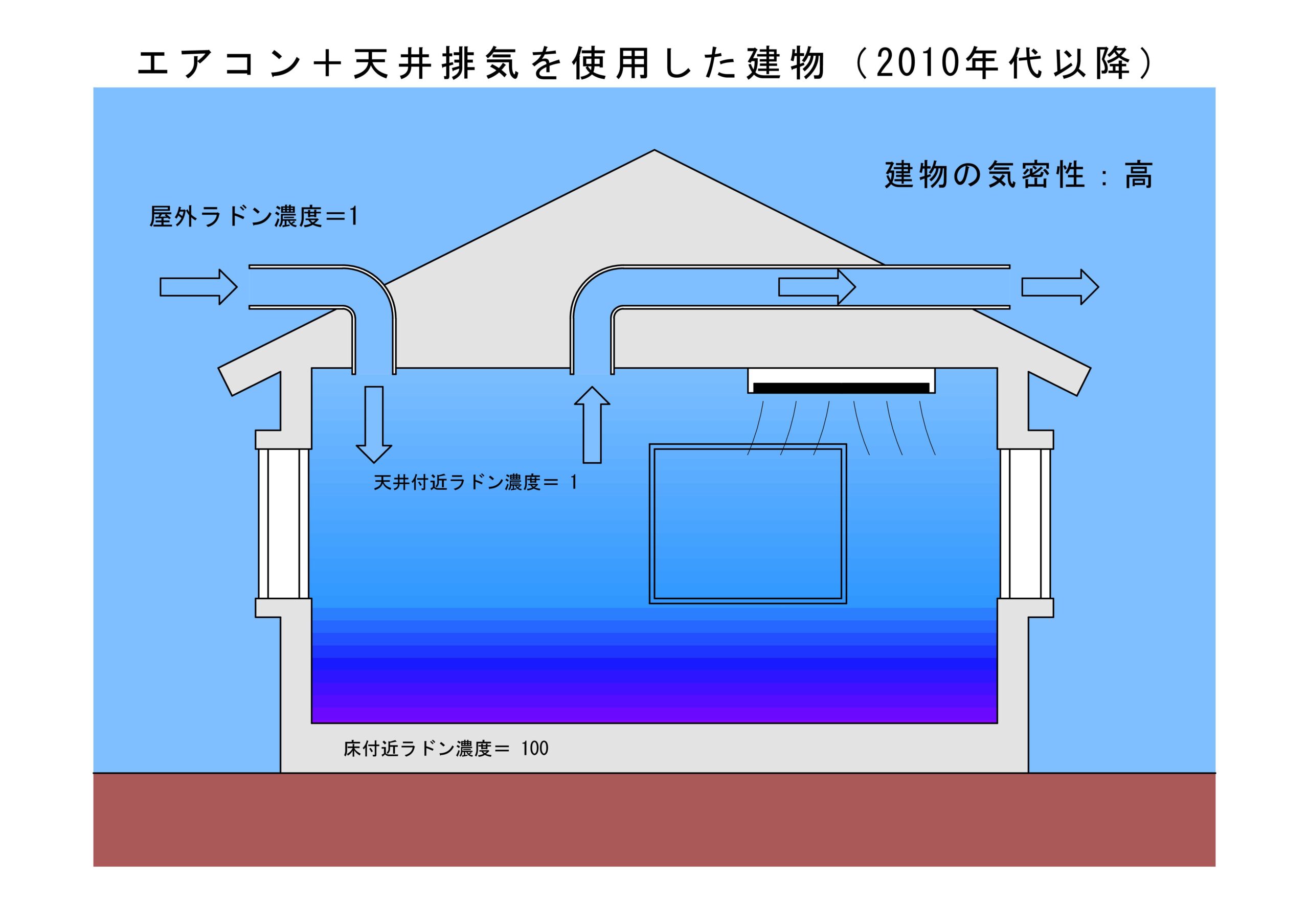

シックハウス症候群の原因物質として想定されているものはホルムアルデヒド(分子量30.03)やアセトアルデヒド(分子量44.05)やトルエン(分子量92.14)やエチルベンゼン(分子量106.17)などの揮発性の高い有機物であり、空気中を気体として漂っています。機械換気設備の多くは天井に設置されており、これらの原因物質を部屋の上部の空気と一緒に排出するようになっています。

ここで問題になるのは、天井に設置された換気装置の位置です。

空気の分子量はおよそ29であるため、空気より軽い、あるいは近しい密度の気体であれば天井換気によって効率よく排出されますが、これが空気よりもずっと重い気体だった場合、それが底部に残されてどんどん濃縮されてしまうことになります。ちょうど上下水道の沈殿槽のような状況になると考えていただければわかりやすくなると思います。原因物質の中で密度が大きい(分子量が大きい)ものに関しては、換気能力次第では部屋の床付近に蓄積すると指摘されています。そしてラドンの物質量は222(ラドンは単原子気体なので分子量も等しい)であり、揮発性の高いシックハウス症候群の原因物質よりもさらに重いのです。

天井付近のラドン濃度が低い空気を排気して外気を吸気しますので、室内の平均ラドン濃度は必ず上昇します。そしてこの上昇は吸気と排気のラドン濃度が一致するまで続きます。気密性の高い部屋では床と天井ではラドン濃度に100倍近くの差が生じるというUNSCEARの報告に従えば。天井付近のラドン濃度は屋外と一致した時、床付近のラドン濃度は天井付近の100倍すなわち屋外の100倍になっています。

このような部屋で24時間365日暮らしていたら、1年間で人口1億人あたり60万人が肺がんで死にます。実に立ち入り禁止区域の基準の6倍の被爆量となります。

こうなってしまった建物は、ラドンに対して危険を超えて最悪と言わざるを得ません。

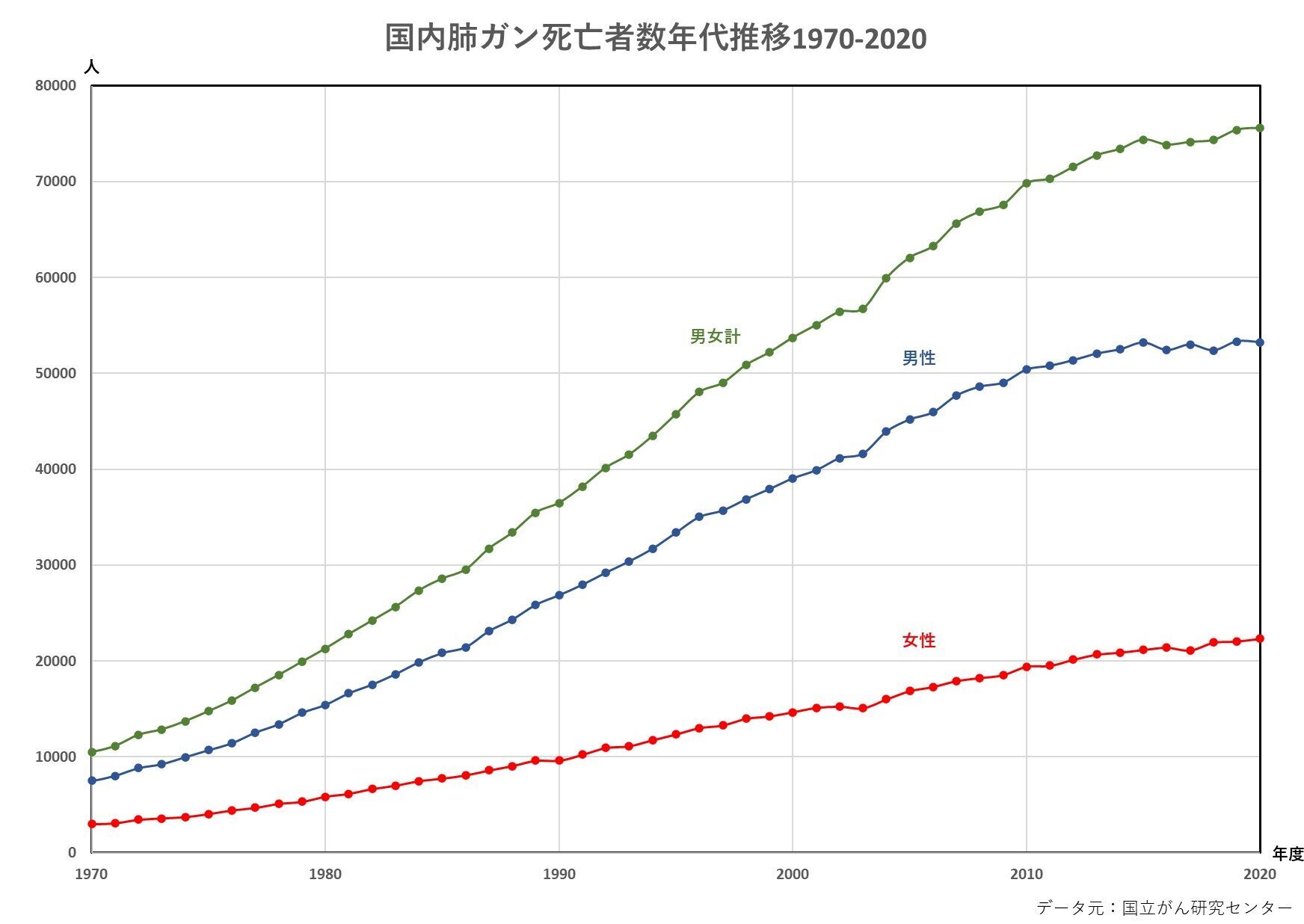

最後に国内におけるルームエアコンの普及率を示したグラフと、国内における年間肺がん死亡者数のグラフを表記しておきます。